TOC(全有機炭素)測定の原理

TOC(全有機炭素)とは

TOC(全有機炭素)は環境水、上水、精製水、超純水などの有機物を測定する方法として種々の公定法に採用されており、水質における汚れ具合の指標として用いられています。

近年では、平成23年に改正された第十六改正日本薬局方(現行最新は第十八改正)において、精製水および注射用水の純度試験方法として過マンガン酸カリウム還元性物質からTOCに変更されました。

過マンガン酸法は分解が困難な有機物も存在するため、以前より有機物測定の正確性に問題があることが指摘されていました。一方、TOCはほぼすべての有機物を酸化分解して測定するため、高い正確性を有する測定法です。

そのため今後も幅広い分野で採用されていくことが期待されています。

測定原理

TOCは、試料に含まれる有機物を酸化分解し、発生した二酸化炭素の量を測定することによって有機物の量を求める方法です。

有機物の骨格は炭素で形成されており、酸化分解時の二酸化炭素の発生量は有機物に含まれる炭素量に比例します。そのため発生する二酸化炭素を定量することにより、試料に含まれる有機物の総量を求めることができます。

なお有機物を分解する方法として、「燃焼酸化法(乾式法)」、および「紫外線酸化法(湿式法)」の二通りに分類されます。また、発生した二酸化炭素を定量する方法には、非分散赤外吸収方式(NDIR)や導電率法などがあります。

弊社のTOC-2300/2350は「紫外線酸化法」に分類されますが、“酸化チタン”を触媒として有機物を分解する特長を有したTOC装置です。

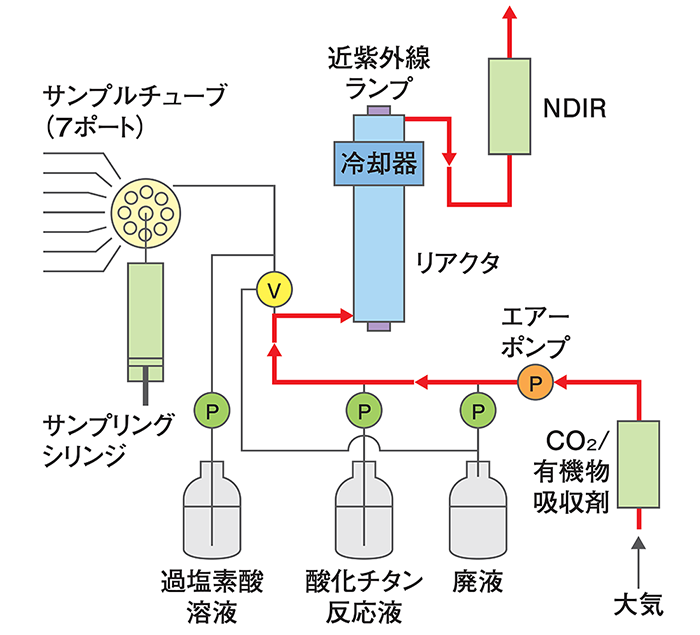

流路模式図

本測定装置は主に、リアクタ、二酸化炭素を検出する検出器(NDIR)、キャリアガスを送気するためのエアーポンプ、試薬の充填および廃液用の送液ポンプ、サンプリングシリンジなどで構成しています。

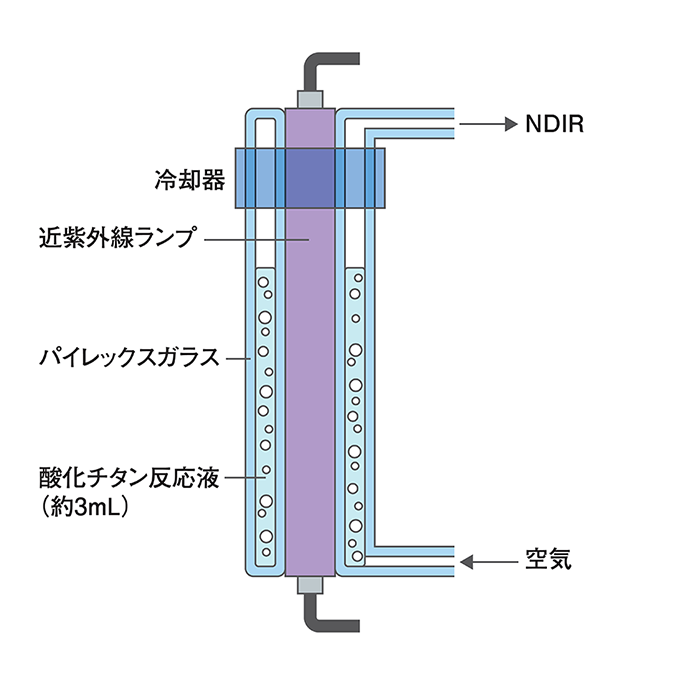

リアクタの模式図

リアクタの模式図を下図に示します。

リアクタはパイレックスガラス製で、二重管の構造をしています。

中心には主波長380nmの近紫外線ランプを配置し、その周囲に酸化チタン懸濁液がエアーポンプによって常時バブリングしています。

サンプリングシリンジによって試料がリアクタに注入されると、試料中の有機物は、酸化チタンと近紫外線による光触媒効果で得られる高い酸化力によって二酸化炭素に酸化分解されます。

発生した二酸化炭素はNDIRに送気されて定量されるしくみとなっています。

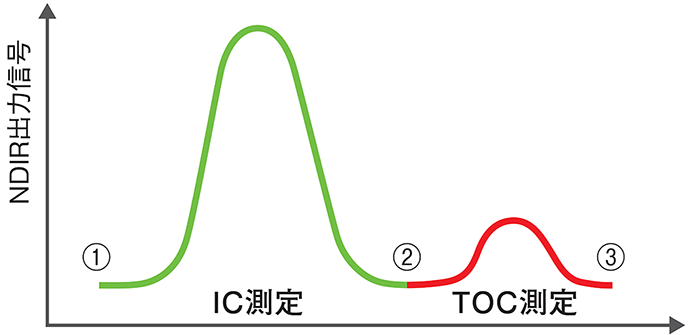

酸化曲線模式図および動作フロー

酸化曲線模式図および動作フローを下図に示します。

(実際の画面表示はICとTOCそれぞれ別々に表示されます)

- 近紫外線ランプOFF、サンプル注入

- IC終点検出、近紫外線ランプON( TOC測定開始)

- TOC終点検出、測定終了

試料中には一般的にIC(無機炭素)も含まれています。

例)TOC(全有機炭素) = TC(全炭素) - IC(無機炭素)

正確なTOCの測定には、このICの処理が重要です。

【一般的な測定法】

- TCとICを別々に測定してから差し引き計算にて算出

- 試料に酸を加え通気を行いあらかじめICを除去(酸性曝気法)した後、TOCを測定

【TOC-2300/2350の場合】

1回のサンプリングでICとTOCを連続測定(※)するため、正確なTOCを効率良く測定することが可能です。

※ICが完全に除去された点(終点)を検出したのちTOCを測定しています。